在数字货币领域,安全性的讨论始终绕不开底层技术架构与用户实践的核心差异。比特币作为区块链技术的开创性应用,其基于工作量证明机制和经过十多年高强度检验的加密算法,构成了当前最坚固的底层安全基石,其去中心化网络有效抵御了系统性篡改风险,这是其安全性的根本保障。将比特币与广义的加密币进行安全性对比,实则涉及两个不同维度的评估:一是作为独立网络的协议层安全性,二是用户实际掌控资产的操作层安全性。

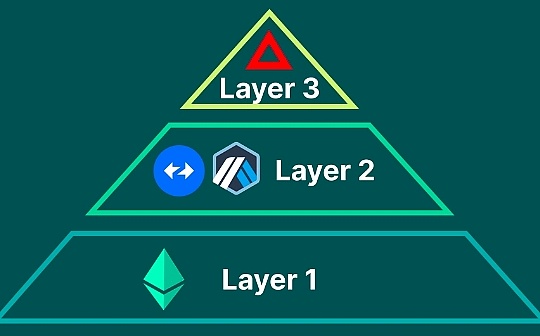

加密币生态的多样性决定了其安全性的巨大差异。比特币协议相对简洁,功能聚焦于价值存储与转移,代码迭代审慎,历史证明其核心网络难以被攻破。而众多加密币,尤其是支持复杂智能合约的平台币,为拓展应用场景引入了更多潜在攻击面,合约漏洞可能成为黑客入侵的通道,其安全高度依赖开发团队的持续审计与快速响应能力,风险变量显著增加。这种底层设计目标的差异,使得比特币在对抗网络级攻击时往往展现出更强的韧性。

用户端的操作安全才是资产面临的最大变量。无论是比特币还是其他加密币,私钥的保管决定了资产的最终归属。非托管钱包赋予用户完全控制权,但也将防盗责任完全转移至个人,私钥丢失或泄露即意味着资产不可逆损失;而托管型服务虽简化了操作,却引入了第三方风险,交易所被攻击事件屡见不鲜。选择可靠钱包工具、采用冷存储隔离网络威胁、严格防范钓鱼欺诈,其重要性远超于选择何种币种本身。

真正的安全是系统性防护与主动管理的结合。比特币网络的稳健性不等于个人钱包的绝对安全,再强大的加密币协议也无法防范用户操作失误。安全需覆盖全链条:从选择经过严格代码审计的加密项目,到使用硬件钱包存储核心资产;从启用多重验证机制,到警惕高收益骗局;从定期更新安全软件,到关键信息离线备份。这是一个动态过程,需伴随技术演进与威胁形态的变化持续调整策略。